ネット炎上を未然に防ぐのはもちろんのこと、自社の万が一の際に十分な対策が取れているか不安な方へ、ソーシャルリスクモニタリングサービスのメリットや選び方、おすすめサービスをご紹介します。

“ソーシャルリスクモニタリングサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

ソーシャルリスクモニタリングサービスとは、X(Twitter)、FacebookなどのSNSやブログ・掲示板などでの投稿をきっかけに発生する企業のリスクに対して、常にモニタリングすることによって、いち早く危険を察知して企業側にアラートを通知するサービスです。

ソーシャルリスクとは、X(Twitter)やFacebookなどのSNSや、ブログ・掲示板などのソーシャルメディア上の投稿やその拡散をきっかけに発生するリスクです。大きく以下の3つに分けられます。

ソーシャルリスクモニタリングサービスの基本的なサービス内容は次の3つです。

サービス提供形態には、「有人監視型」(有人監視サービスを用いて人の目でリスク判定を行う方法)と「ツール型」(ソーシャルメディア監視ツールを用いて自動的に監視する方法)があります。更に、サービスによっては、リスク発生時の危機対応に関するコンサルティングが含まれます。

SNSやソーシャルメディア上での口コミや評判は、大きなリスクでもあります。たとえば、飲食業や食品メーカーで異物混入やバイトテロなどのトラブルが起きれば、企業の信用は一気に失われます。自動車などのメーカー、航空会社などの安全を提供する企業、信頼が重要な金融機関などでも、製品やサービスの安全性や信頼性が問われることがあります。ソーシャルリスクモニタリングサービスを利用すれば消費者の声を常に監視できるので、効果的な危機管理や対策が可能です。BtoC・BtoB、大手・中堅問わず、様々な企業にとって必要不可欠なサービスといえるでしょう。

ソーシャルリスクモニタリングサービスをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“ソーシャルリスクモニタリングサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

ソーシャルリスクがどこにでも潜んでいることがわかりましたが、自社内で気を付けるだけでなく、あえてコストをかけてまでソーシャルリスクモニタリングサービスを導入するメリットはあるのでしょうか。ソーシャルリスクモニタリングサービスを利用するメリットは主に次の4つが挙げられます。

ソーシャルリスクモニタリングサービスを利用し、いち早くリスク投稿に気づくことができれば、手遅れになる前に速やかに対処し、動くことができます。火消しには少しでも早い対処が有効です。長引くトラブルの場合で対応について時系列で公表しなくてはいけない際にも、すぐに対応したかどうかが問われます。自社内で対応する場合は、特に夜間や休日だと気づくのが遅れる可能性がありますので、24時間365日監視をしてくれるソーシャルリスクモニタリングサービスを利用すると安心です。

リスクコンサルティングまで任せられるサービスを選び、万が一の事故や炎上に備えて日頃から体制を構築しておき、有事の時は説明を果たせるようにすることが大切です。

知らなかったので対応が遅れました、との説明では被害は拡大しますし、リスクマネジメントができていない企業として批判の対象にもなります。担当部署のみならず、すぐに上層部へ伝わる連絡体制作りも重要です。せっかく担当部門がしかるべき対応にあたっていても、同時刻に経営陣が飲酒してどんちゃん騒ぎをしていれば、今のご時世すぐに情報が漏れて火に油を注ぐことになってしまいます。

ソーシャルリスクモニタリングを自社で行っていては時間がかかってもったいないといえます。自社で必ずしもやる必要のない定型的な業務は外部の事業者に任せた方が賢明で、その時間に本来やるべき創造的な業務にあたることができるようになるからです。残業時間が減り、働き方改革の後押しになるともいえます。

SNS上では自社の商品、サービスに関して賛否含めて様々なことが言及されています。ひと昔前までは、インターネット掲示板などへの書き込みは一般的にネガティブな意見やクレームばかりが声高に伝わる傾向にありましたが、最近はハッシュタグの普及やいわゆる「インスタ映え」などもあり、高評価の意見もどんどんと積極的に発信されています。

主要なソーシャルリスクモニタリングサービスでは、危険な投稿を検知するだけではなく、投稿一つひとつにポジティブな投稿か、ネガティブな投稿か、どちらでもない投稿かなど、判別結果をつけていくため、たとえば、ネガティブな投稿一覧から自社の改善点や留意点を把握する、ポジティブな投稿をキャンペーンやイベントのレビューに活かす、といったことが行えます。

以上のように、自社でやりきるのではなく、ソーシャルリスクモニタリングサービスの力を借りることによって、いわゆる「守り」だけでなく「攻め」の部分でも、多くのメリットが期待できそうです。

コストをかけてでも、自社でやるよりソーシャルリスクモニタリングサービスを利用したほうが良いことがわかりましたが、実際にどのような作業、手順を踏むことで企業リスクを回避できるのでしょうか。具体的にご紹介します。

ソーシャルリスクモニタリングサービスを利用し、もしリスク投稿が発生したとしても、とにかく早期に検知できる体制を取ることで被害が拡大するリスクを回避できます。とはいえ、火種の投稿がされたあと、炎上ネタを探している人に発見されて拡散されるまでの間にタイムラグがあるため、瞬時に拡散されることはほとんどありません。リアルタイムではなく、何時間かに1回の頻度でも問題ないため、夜間や休日でも24時間365日体制で監視にあたってくれるサービスを利用すれば安心です。

ソーシャルリスクモニタリングサービスでは、SNS投稿の中であるキーワードが含まれる場合に、その投稿を収集して監視することになるので、どの対象を監視するのかはキーワード次第です。

キーワードが自社名のみなのか、製品・サービス名を含むのか、リスクが発生し得るところはできるだけ網羅的にカバーしておく必要があります。ただし、特に有人監視サービスの場合は、広くなりすぎて対象の投稿量が多いと、料金が高額になりますので、キーワードで広く収集しつつも、CM・キャンペーンなどのリスクを含まない言葉の除外や似たような投稿の除外など、監視不要の投稿を削った方がよいです。

また、対象メディアとしては、拡散の役目を果たすX(Twitter)の監視は必須として、それ以外にFacebook、InstagramやYoutubeなどのSNSを対象にすることも場合によっては検討すべきです。最初の投稿はYoutubeなどでも途中でXに転載されるので、Xさえ見ておけばよいという考え方もありますが、それだと時すでに遅しの可能性もありますので、Instagramのストーリーのように短時間だけ出現するメディアも含めて監視を検討しておいた方がいいです。

いますぐネット炎上のリスクはないものの、投稿内容をみると将来リスクになるものがあります。たとえば、ある会社の取り組みに対して、何人もの人から異口同音に批判の声があげられていると、なにかをきっかけに批判の声が高まるかもしれません。そうなる前に、原因を調査して対処しておけば、思わぬ批判の拡散を防げるようになります。

有人監視サービスであれば、監視したサービスにポジティブ・ネガティブの判定をつけてくれるサービスが多いので、たとえば、ネガティブの投稿に絞って一覧で確認し、潜在的なリスクや問題を把握しておくことがおすすめです。

ソーシャルリスクモニタリングサービスを利用する場合は以下の4つのチェックポイントに沿って選ぶとよいでしょう。

ソーシャルリスクモニタリングサービスを選ぶ際には、有人型の目視タイプにするか、ツールタイプにするかを考えなければなりません。コスト面では、システムで自動的に検知するツール型は人手がかからない分、圧倒的に安価ですが、システムでは危険性のあるキーワードをあらかじめ設定して、投稿に含まれているか否かを判断する方式のため誤検知もたびたび発生してしまいます。

また、あらかじめ設定したリスクキーワードとは異なるキーワードや、新たなリスクが発生してしまった場合は検知することができないため、漏れてしまいます。やはり人の目で検知する有人監視タイプは人が判断するので検知精度は高く、見逃す可能性も減ります。もちろん人手がかかるためどうしてもコストは高くなりますが、万が一トラブルが起こってしまった場合の被害額と比較し、安心のために導入を決めている企業も多いです。

監視対象のメディアの対象範囲のチェックは重要です。拡散の役目を果たすX(Twitter)の監視は必須で、それ以外にFacebook、InstagramといったSNSや2chなどの掲示板、Youtubeなどの動画サイト、NAVERのようなまとめサイト、Q&Aサイト、大手ブログなどが対象となり、サービスごとに対象範囲が異なります。

多いものでは有人監視では120メディア、ツール監視では2,000メディアを対象としています。業態、サービス内容によっては無関係のメディアも多いでしょうし、必ずしも対象メディア数が多ければいいといったものではありませんので、自社にとって網羅すべき必要なメディアに関しては営業担当者に相談してみるのもよいでしょう。

投稿の中で監視するキーワードについても、確認が重要となります。ソーシャルリスクモニタリングサービスがどのようにキーワードを設計してくれるかはポイントとなるでしょう。あまりにも多数手を広げすぎると高額になりますし、かといって絞りすぎてリスク投稿を見逃してしまってはまったく意味がありません。キーワードが自社名のみなのか、製品・サービス名までを含むのかなどを検討すべきです。

監視と検知時の報告までか、それともリスクがおさまるまでどのように対処すべきかの対応に関する助言や伴走を行うコンサルティングサービスがつくのか、といったサービスの提供範囲の確認が必要です。

トラブル発生時は時間のない中で、正しい判断を行い、外部と社内に説明をしなければならず、経験がないと慌ててしまいます。クレーム処理の経験やノウハウがあっても、炎上対策に慣れている、という企業はおそらくほとんどないでしょう。またSNSの流行り廃りは短期間で変化し、大量アクセスを集める人気メディアの顔ぶれも2、3年でガラッと変わります。このようなインターネットの時流の変化に加え、直近話題になったニュースなどによって世論もどんどん変化するため、前回(数年前)と同様の対応だけでは不完全の可能性が高いです。

その点、炎上対策のプロであるソーシャルリスクモニタリングサービスから豊富な経験に基づく最新のアドバイスやサポートを受けることは価値があるといえるでしょう。例として、謝罪のための謝罪会見事前トレーニングの実施、Q&A想定集の作成、お問合せ・相談窓口の設置と対応マニュアルの作成支援などまで行ってくれるサービスもあります。

おすすめの有人監視タイプのソーシャルリスクモニタリングサービスをご紹介します。万一の時の対応まで任せられるものもあり、また主となるSNS監視のほかに、コミュニティサイト向け監視、画像監視、ECサイト監視、記事審査、動画監視、ゲーム向け監視、レビュー投稿監視など得意分野がそれぞれあります。

“ソーシャルリスクモニタリングサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:Webリスクモニタリング公式Webサイト)

AIと目視を組み合わせてリスク判別を行う24時間365日のソーシャルリスクモニタリングサービス。企業のリスク検知に特化しており、大手メーカーから金融機関、航空会社、通信会社など導入実績豊富。不動産会社向け、製薬会社向け、など業界に特化したサービスも保有。Facebookや特定サイトのアカウント監視にも対応。コンサルティングにも強みがあり、担当コンサルタントがつき、リスク対策方法に関するアドバイスから、リスク検知時の影響力見極め・具体的な対応方法のアドバイスまで実施してくれるため安心。

(出所:Web/SNSモニタリング公式Webサイト)

X(旧Twitter)、Instagram、Google・Yahoo!検索、掲示板、まとめサイトまで、幅広いメディアを24時間365日体制で監視するモニタリングサービス。ツールによる自動検知に加え、専門コンサルタントによる危険度チェックや初動対応のアドバイスも受けられるのが特徴。炎上の予兆を見逃さず、被害の最小化を実現する。

更に、緊急対応や費用補填を支援する保険型サービス(オプション)も用意されており、事後対応まで含めた体制も万全だ。業界・業種を問わず多数の取引実績を誇る。

(出所:ソーシャルリスニングツールBuzz Finder公式Webサイト)

NTTグループ各社で運用されている信頼性の高いリスク検知・マーケティング分析サービス。X(Twitter)公式全量データの直近の投稿状況を高速リアルタイムで把握できるセルフ運用ツール「Buzz Finder」を軸に、有人センターで24時間365日モニタリング代行も可能。日報/週報/月報などで定期報告してくれるほか、書き込み数急増などに合わせて早期に検知・アラート。専門コンサルタントが分析メソッドやノウハウに基づいて最適な助言を行ってくれるのも心強い。

そのほか、2021年から中間のサービスとして「Buzz Finder アドバンスド」も提供開始。定期利用だけでなく、特定のテーマに基づいたスポット分析レポートも可能。

(出所:インターネットモニタリング公式Webサイト)

800サービス以上の導入実績を持つ、24時間365日対応のソーシャルリスクモニタリングサービス。コミュニティサイト監視、ECサイトのユーザーコメント・書き込みの監視、フリマサイトの不適切な出品物の検知のほか、キュレーションサイト内の記事について、薬機法・景品表示法・著作権が守られているかの記事審査など幅広く実施。動画監視、Facebook・Instagramなどのアカウントや寄せられるコメントの監視も提供する。

(出所:SNS投稿監視サービス公式Webサイト)

20年以上の実績・ノウハウを持つ、24時間365日対応のSNS投稿監視サービス。SNSやコミュニティサイトをはじめ、動画配信サイト、ECサイトなど幅広く対応し、テキスト・画像・動画・音声を対象にモニタリングを実施。人によるフィルタリングで自動判断では検知が難しい日本語ならではの表現や文脈を捉え、不適切な投稿や炎上リスクを抑制する。判断が分かれる場合は適宜エスカレーションを行い、対応ミスや漏れを防止できるのも安心だ。

企業ごとに最適な監視体制をオーダーメイドで設計でき、運用・オペレーション設計はもちろん、監視基準の策定やキーワード選定まで一貫して対応。定期報告では、監視件数や非公開件数といった監視状況を共有するだけでなく、監視基準・フィルタリングのブラッシュアップや、他社事例を踏まえた投稿量の予測データの算出、投稿内容の集計・分析・VOCの可視化などもサポートする。

(出所:ネットパトロール・モニタリング公式Webサイト)

月間1,000万件以上の投稿の監視実績を有する24時間365日のソーシャルリスクモニタリングサービス。企業のリスク検知だけでなく、コミュニティサイトの監視実績も多い。ゲームの不具合、違法行為、トラブルなど、ゲーム向け監視サービスのほか、動画監視、レビュー投稿監視なども提供。複数の監視センターが国内にあり、大規模の投稿監視も得意。

(出所:Masterpiece公式Webサイト)

導入企業1,000社以上の実績を持つソーシャルモニタリングサービス。AIとモニタリングスタッフにより、365日24時間体制で炎上の火種となる情報をモニタリングする。X(Twitter)と2chの100%リアルタイム全量データの公式商用利用権を保持。FacebookやInstagramなどのSNS、口コミのほか、2,000以上のWebメディアの監視に対応している。

リスク対策のコンサルティングも実施しており、総合的なソーシャルリスクの対策を支援。炎上時保険を無償付帯しており、万が一トラブルが起きた際も安心だ。

(出所:AIブランドモニター公式Webサイト)

X(Twitter)やYouTubeなどのSNSをはじめ、掲示板、口コミサイト、検索エンジンも対象としたソーシャルリスクモニタリングサービス。最先端のAI技術で風評状況を抽出し、数値やグラフをダッシュボードで視覚的に確認することが可能。AIによる24時間365日監視にも対応しており、風評の増加や順位の変動が起こった際に自動でメール通知するアラート機能も搭載。炎上リスクの早期発見・予防につながる。

更に、ChatGPTを組み込んだAIによる投稿文チェック機能や、動画の場合はサムネイル付きで関連動画を抽出してタイトルからポジ・ネガ判定を行う機能なども搭載。炎上の早期発見だけでなく、拡散を狙ったプロモーション効果の確認にも役立つ。

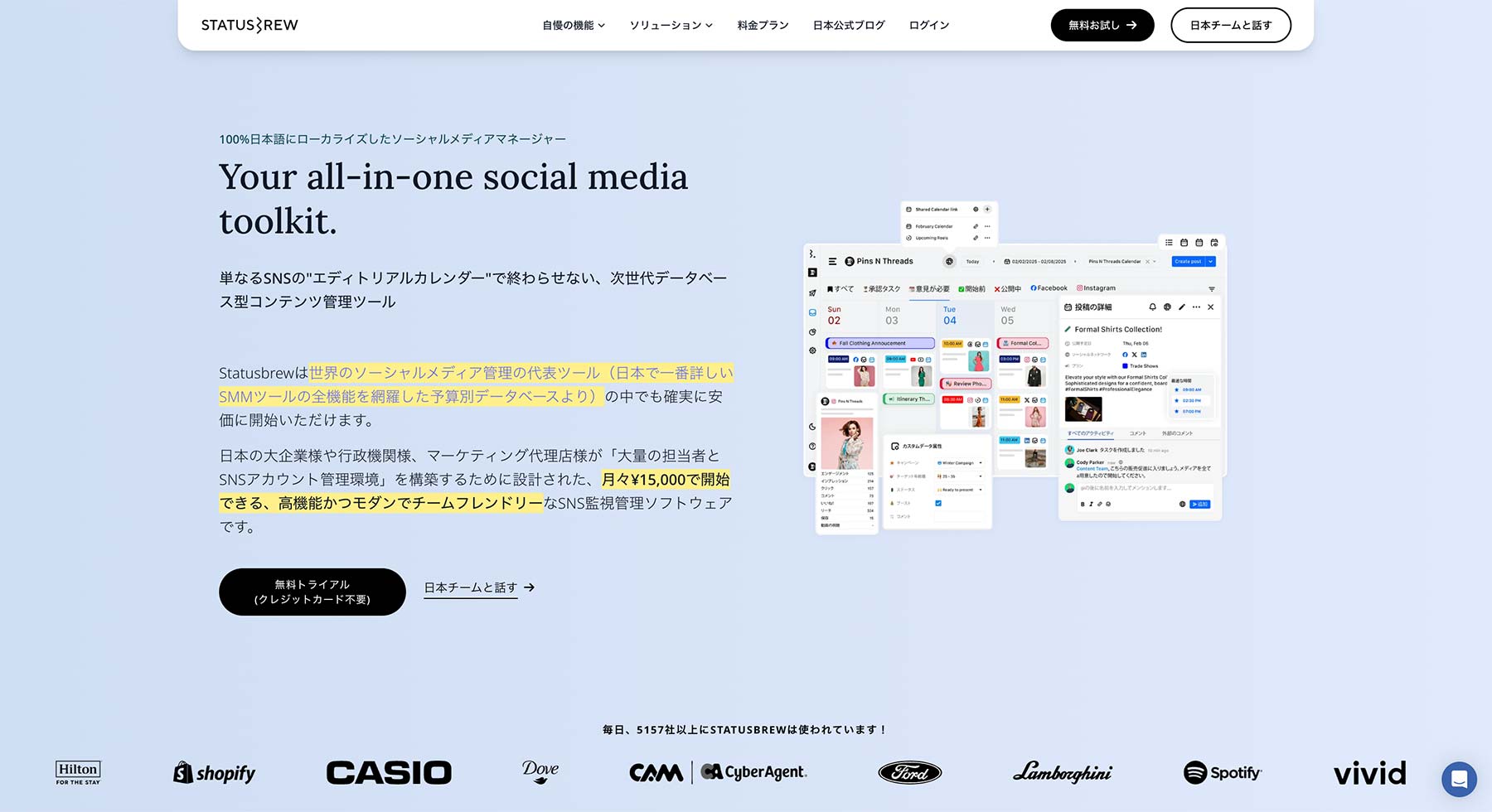

(出所:Statusbrew公式Webサイト)

FacebookやX(Twitter)、Instagram、LINEなど12種類以上のソーシャルメディアを任意のグループごとに監視できるソーシャルリスニングサービス。すべてのコメントやDM、メンション、口コミなどを専用の受信箱で一括管理できるため、「どのSNSで・どのようなことで自社が話題になっているか」を手間なく把握できる。メンションを逃さず管理できるため、ネガティブな言及を把握して対策するだけでなく、ブランド認知度チェックに応用できる点も魅力。

「口コミの内容」などの収集データをもとに、自社を高く評価している顧客を割り出し社内で共有も可能。炎上対策だけでなく、優良顧客へのアプローチ施策設計にも活用できる。

(出所:e-mining公式Webサイト)

独自の検索ロボットで指定のキーワード(企業名、製品名、サービス名など)が掲載されているページを発見し、URL・抜粋文などを24時間365日いつでも確認できるツール型ソーシャルリスクモニタリングサービス。日本国内のサイトを中心に一日におよそ1,300万ものWebページを巡回し、検索結果はカテゴリ毎に分類して報告。急な書き込み増加を検知し、アラート機能で監視結果をリアルタイムにメールで報告してくれるオプションも用意している。

リスクの発生は従業員への啓蒙だけでは防ぎきれず、自社で注意しても限界があります。炎上騒ぎになる前に、火種の段階でいち早く検知し、速やかに対処することで、拡大を防ぐことが可能です。ソーシャルリスクモニタリングサービスを導入し、また予算的に可能であれば有人監視タイプでリスクコンサルティングも受けられるサービスを選ぶことで、企業のブランドイメージや大切な従業員をネット炎上、風評被害から守るよう、調べてみることから始めてみるのがよいでしょう。

ソーシャルリスクモニタリングサービスをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“ソーシャルリスクモニタリングサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

株式会社エルテス

エルテス リスクモニタリングサービスは、AIと目視を組み合わせてリスク判別を行う24時間365日のリスク監視サービスです。リスクの検知対象の広さやリスク検知時の...

シエンプレ株式会社

SNS、まとめサイト、掲示板まで幅広くカバーするモニタリングサービス。取引実績8,000社以上。コンサルタントによる支援も提供し、炎上リスクを未然に防ぎます。...

ソーシャルリスニングサービス/Buzz Finder|インタビュー掲載

NTTドコモビジネスX株式会社

お客様の目的に合わせて、月額80,000円からのツール提供から、リスク監視やお客様の声を常時モニタリングする「プロフェッショナル代行サービス」を提供します。...

アディッシュ株式会社

導入実績800サービス以上を誇るインターネットモニタリングサービス。企業が運営するSNS上のユーザコメントやWebサービスを24時間365日目視でモニタリングし...

ポールトゥウィン株式会社

20年以上の監視知見・ノウハウから、企業に合わせた体制構築を提案するSNS投稿監視サービス。24時間365日の柔軟な監視で、健全な事業運営をサポートします。...

株式会社BLITZ Marketing

AIブランドモニターは、Web全般の豊富な情報を広く集めて自動チェックを行うソーシャルリスクモニタリングサービスです。最先端のAI技術でレピュテーションリスク管...

Statusbrew株式会社

監視・分析に強みを持つソーシャルメディアマーケティングツール。12以上のSNSに対応し、24時間のコメント監視や238以上の分析指標で、マーケ運用を効率化・最適...

アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。

パスワード再発行手続きのメールをお送りします。

パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。

メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。

ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。

お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。

ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。

サービスの導入検討状況を教えて下さい。

本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。

資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。

なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。