在宅医療・訪問診療時の紙カルテ対応から電子カルテに切り替えを検討されている方へ、電子カルテの機能や価格の目安、おすすめサービスなどをご紹介します。

“在宅医療・訪問診療向け電子カルテ”の 一括資料ダウンロードする(無料)

在宅医療・訪問診療向け電子カルテとは、外来に加えて訪問診療も行う医療機関や、在宅医療を専門とするクリニック向けの電子カルテです。

従来、紙のカルテで訪問診療を行う場合、カルテを事前に用意しなければならず、「カルテの用意・作成が手間」「急な診療に対応できない」などの課題が挙げられています。また院内でしか使えないオンプレミス型の電子カルテに関しても、外来はよくても在宅医療・訪問診療に関しては従来通りの仕様で、「転記が面倒くさい」「ミスが起こる」などの課題があります。

クラウド型の電子カルテはインターネット環境さえあれば、いつでもどこからでもアクセスできるのがポイント。上記のような様々な課題を解決可能です。在宅医療・訪問診療に役立つ電子カルテの要件としては、クラウド型以外に以下のような特徴が挙げられます。

なお、在宅医療・訪問診療向けに限らず、幅広く電子カルテをご検討の方は「電子カルテシステム比較15選。タイプ別紹介(図解・比較表付)」もご参考にしてください。

在宅医療・訪問診療向け電子カルテをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“在宅医療・訪問診療向け電子カルテ”の 一括資料ダウンロードする(無料)

電子カルテの更に詳しい選び方を知りたい方は、こちらの選び方ガイドをご覧ください。

電子カルテシステムの選び方ガイド(比較表付き)

実際に電子カルテを導入した際に日々の訪問診療にどのような変化が見られるのか、電子カルテの利用によって効率化が期待できる機能を5点ご紹介します。

まず、機能というよりも、タブレット対応である点が大前提として挙げられます。ノートPCでも十分な操作が行えますが、参照・入力する前に、PCの立ち上げやネットワーク接続といった手間が発生してしまいます。また、基本的にPCはどこかに置いて座って打つといった使い方のため、持ちながらの入力もやりにくく、場所にも左右されてしまいます。

その点、iPadをはじめとするタブレットだと、記録するにもカルテを確認するにも、立ち上げが速く便利。更に、立ちながらでも片手で持って操作できるという点でもタブレットに軍配が上がります。

タブレット対応をうたう電子カルテでは、カルテの参照や記録入力などがタブレット上でスムーズに行えるように表示画面やボタン配置などが調整されています。

タブレットでの利用を前提とした上で、タブレットで簡単に入力できる機能を有していることがポイントとなります。

たとえば、プルダウンメニューやボタンで項目を選択する、文面は定型文を選択して入力する、過去の文書を利用して新しい文書を作成する、といった機能です。更に、自動学習によるランキング表示で、よく使う処方・セット・SOAPを即座に選択できるようにする機能も入力時間の短縮化には有効です。患者と対面しながら、スピーディーに入力していくためには、1秒でも早く、そして正確に入力できる仕組みを活用していくことが重要です。

また、タブレットならではの機能、具体的には、患部の経過観察のためにタブレットで写真をとってカルテに登録する機能や、タブレットにタッチペンでシェーマを書き込める機能なども活用することで、紙カルテに親しんだ先生でも紙と同じように、電子カルテの使い心地の良さを実感することでしょう。

在宅医療・訪問診療においては、毎月大量に書類を発行する必要があり、忙しい先生たちにとっては、書類作成は大きな負担となってしまいます。電子カルテを利用し、カルテの内容からデータを引用する文書作成支援機能を利用することにより、負担が大きく減るだけでなく、正確かつ速やかに作成できるようになります。

文書作成支援機能では、電子カルテの情報から、診療情報提供書、居宅療養管理指導書、訪問介護指示書、介護主治医意見書、といった医療文書をフォーマットで効率的に作成できるだけでなく、往診スケジュール表なども作成できます。

また、往診先や外出先からでも、診療情報提供書や処方せんを連携の病院や薬局にインターネットを通じてFAX送信することも可能です。ケアマネジャーへの連絡も簡単です。

在宅医療・訪問診療に限らず、外来のクリニックでも同様ですが、処方オーダー、検体検査オーダー、処置オーダーなどを電子カルテから指示することで、業務効率化が図れます。なお、ただ便利なだけでなく、代理依頼承認機能を利用し、医師の代理でオーダーした内容を先生が承認する、といった仕組みを活用することで、より正確で安全なオーダリングを実現します。

紙カルテから電子カルテに変更する最大のメリットとも言えるのが、請求書処理や請求システムとの連携機能です。医療と介護の算定・保険請求をワンストップで行い、介護保険などを計算してレセプトシステムに渡す、訪問する施設単位で請求書を発行する、患者負担分の請求・領収書、診療明細書の発行や、請求・入金管理など、システム化することで業務効率化が大きく期待できます。

在宅医療・訪問診療向け電子カルテを利用することで、業務効率化するだけでなく、正確で安心なオーダー、書類作成も可能なことがわかりましたが、実際に導入する際にどのくらいのコストがかかるのでしょうか。

大病院で電子カルテを導入する際は、イチからの開発や既存サービスのカスタマイズが必要なため、初期投資は莫大なものとなり、導入までの期間もある程度必要ですが、在宅医療・訪問診療向け電子カルテの場合はクラウド型が基本のため、費用面も期間においても、より手軽に導入が可能です。契約から利用開始まで、テンプレートなどの初期設定含めて期間は1~3カ月程度で可能です。

ここでは、料金を公開している電子カルテを参考に、価格の目安をご紹介します。

初期費用は数十万円以内であることが多いです。使い方に関するヒアリングから初期設定などの導入作業が含まれています。追加端末のセットアップや初期セット作成、レセコンからのデータ移行などは、別途料金で依頼できます。

中にはキャンペーンなどで、期間限定でこの初期費用を無料とするケースもあります。

利用ID数によりますが、月額料金は数万円程度から利用できます。ID数を追加する場合は数百円~数千円で追加できます。クラウドサービスのため、サーバー保守などの手間もなく、サービスの使い方などのサポートもこの料金に含まれている、と考えてよいでしょう。

検体検査・検査機器など外部機器と連携する場合は1台当たり月額数千円、といった費用がかかることがあります。

また、サービスによって連携できるレセコンが限られている(内蔵型もあり)ため、電子カルテを選ぶ際に該当のレセコンの利用料、保守・サポート料なども併せて考慮する必要があります。

ここまでご紹介したポイントを踏まえ、おすすめの在宅医療・訪問診療向け電子カルテをご紹介します。

“在宅医療・訪問診療向け電子カルテ”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:CLIUS公式Webサイト)

iPadで利用できるクラウド型電子カルテ。レセコンは日レセクラウドORCA連携。同社の提供するバックオフィス業務の人気シリーズ「ジョブカン」運営で培った、直感的でシンプル、サクサク動く操作性が特徴。

Do入力、セット登録、AI入力といった基本機能のほか、オーダー自動学習機能、複数カルテ同時起動、グループクリニック間での患者の診察情報共有機能、適応病名チェック機能などを用意。外注検査会社とのオンライン連携、PACS、問診や受付システムとの連携もスムーズ。更に、受付や予約機能に加え、オンライン診療機能もスタートしている。導入後のトラブルには、PCを遠隔接続して画面を確認しながらの遠隔サポートを受けられる点も安心。

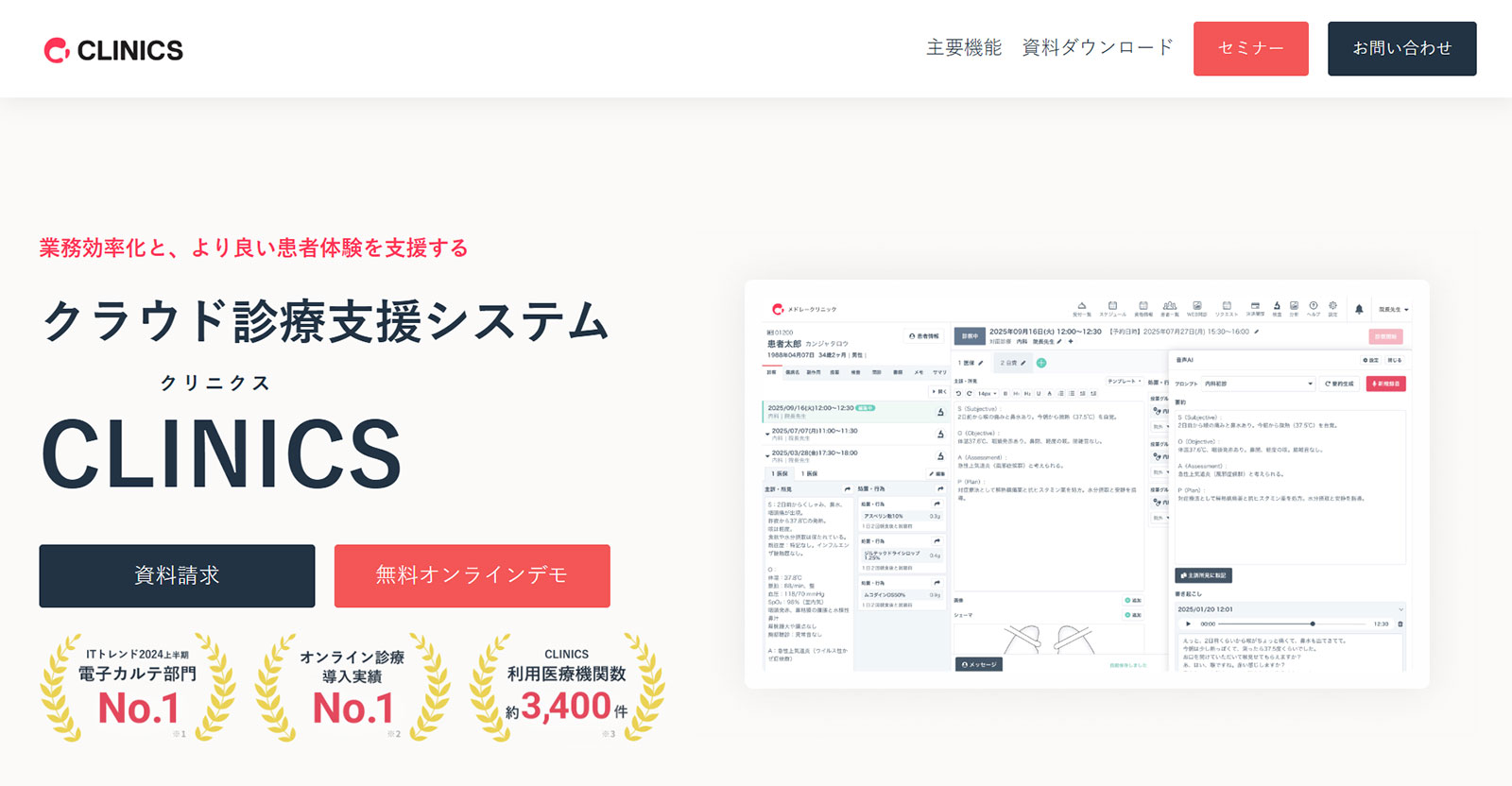

(出所:CLINICS公式Webサイト)

往診時にも活用できるクラウド診療支援システム。オンライン診療に強みを持ち、「オンライン診療」機能を活用することで、電子カルテ上から患者のアプリと連携して利用できる。PC向けだが、タブレット端末の場合はSurface推奨。

レセコン一体型のため、外部のレセプトソフトの別途操作が不要。予約から受付、診察、会計業務まで、医療機関と患者がスムーズにつながる仕組みを備える。外部の検査会社からの検査データ取り込みにも対応。独自のレセコン移行プログラムを構築しており、他社のレセコン情報のデータ移行もスムーズに対応できる点も定評あり。臨床医とデザイナーの目線で徹底的にこだわった使いやすいUIも強み。

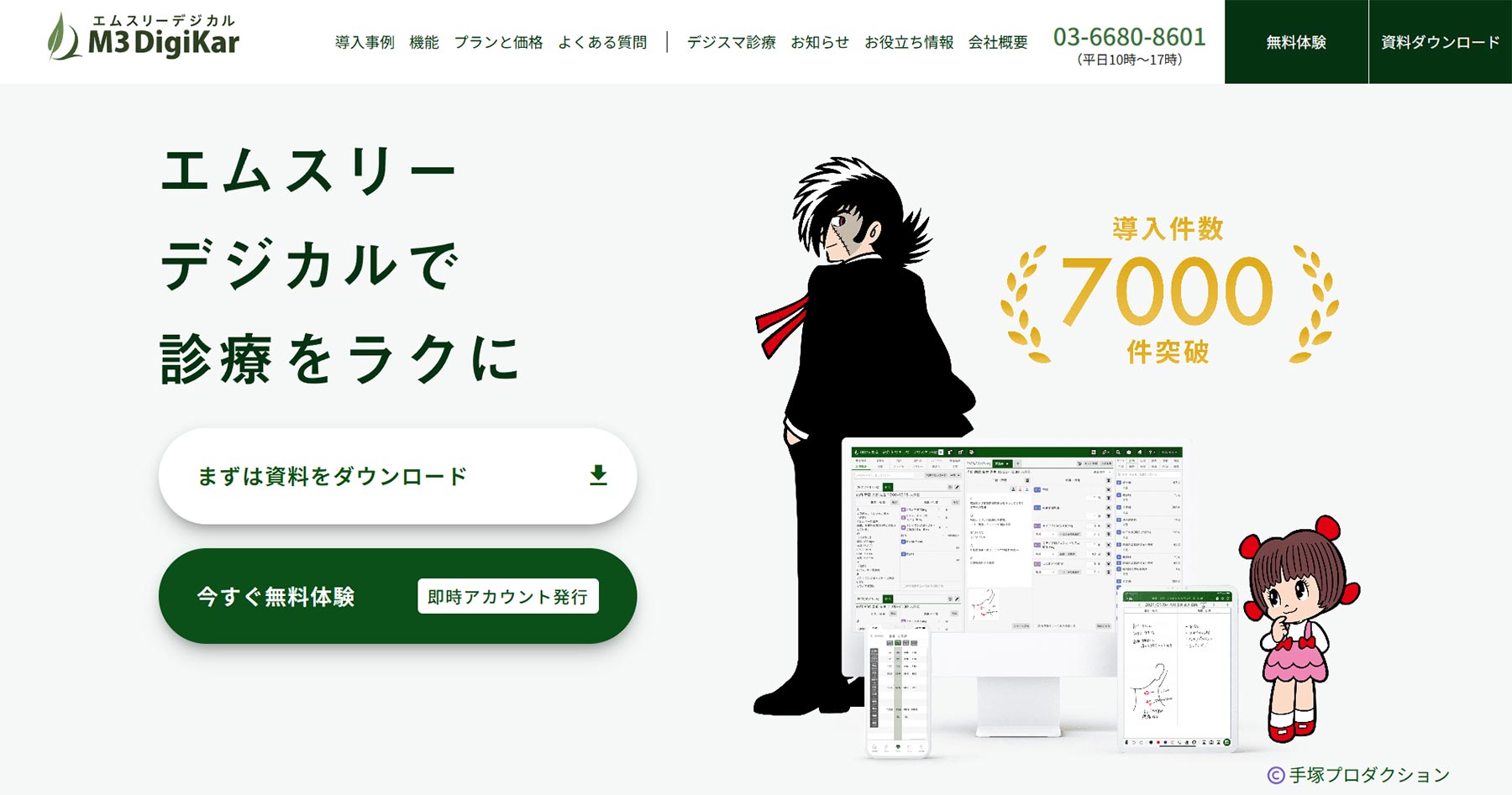

(出所:エムスリーデジカル公式Webサイト)

iPadアプリを利用した電子カルテ入力やオーダー入力が特徴的なクラウド型電子カルテ。MacだけでなくWindowsでも利用でき、台数も関係なし。ネット環境さえあれば自宅でも往診先でも利用可能。クラウド上で自動データバックアップを行っているため、災害時もデータ紛失の心配なし。診療報酬改定・新薬追加などに合わせて、データも最新版に自動更新されるため改修費もかからない。

AI自動学習機能を搭載しており、頻度の高い処置行為やオーダーを自動で学習し、サジェスト表示してくれるため、カルテ作成・オーダー入力の手間が省ける。ペンタブレットの書きやすさは紙と鉛筆以上で、事前に登録しておけばシェーマもハンコ感覚で利用できる。

(出所:blanc公式Webサイト)

電子カルテのパイオニアが、30年以上の開発・運用経験を活かして作ったクラウド電子カルテ。院内でも訪問先でも場所を問わず、複数のユーザーでカルテの閲覧・編集が可能。わかりやすく使いやすいUIのため、医師に限らず、看護師・コメディカルもストレスなく利用できるのもポイント。

文書様式や記載内容をテンプレート化することで文書作成業務も効率化。カルテの情報から紹介状や診断書などの自動作成にも対応している。そのほか、オーダー内容を事前にセット化しておけばワンクリックオーダーも可能。オーダーの期間重複チェック、薬剤投与時の禁忌チェックも柔軟に設定できるのも心強い。

(出所:homis公式Webサイト)

在宅医療用クラウド型電子カルテ。在宅医にとっての使いやすさにこだわり、在宅医療専門の医師チームとともに“医師目線”で開発。200以上の医療機関で利用されており、常時50,000名以上の患者を見守っている。

レセコンはORCAと連携し、診療から会計までをワンストップで提供。導入後のサポート窓口が一本化される点も魅力だ。また、蓄積した大量の診療情報をAIが解析し、主治医意見書などを自動作成。過去カルテ・検査結果・処方履歴から必要な部分を簡単に引用でき、カルテ入力作業にかかる負荷も軽減する。

医療ミス防止に役立つ、オーダリングチェック機能も搭載。投薬や病名漏れの自動チェックにより、レセプトや疑義照会の大幅な工数削減に貢献する。

(出所:Henry公式Webサイト)

中小病院向けに開発されたクラウド型電子カルテ。PC・ノートPC・タブレット端末・スマホなど様々なデバイスに対応しており、画面も診療に必要な要素のみが表示されたシンプルな作りのため、現場でも使い勝手がいいのがポイント。操作は5分もあれば覚えられるほど簡単でマニュアルも不要。利用頻度の高い診療行為・処方などを「セット機能」で登録しておけば、入力業務も効率化できる。

また、レセコン一体型のため、ほかの外部レセコンとやりとりするのに比べてデータ処理時間が短く(待ち時間0.5秒)、サクサク業務が進められる。在宅医療・訪問診療だけでなく、受付や会計業務を効率化させたい場合にもおすすめ。

(出所:Medicom-HRf Hybrid Cloud公式Webサイト)

予約や受付、検査など、170社以上のサービスと連携できる拡張性の高さに強みを持つ電子カルテシステム。クラウド型とオンプレミス型の両方に対応。在宅医療の現場を熟知する担当者が訪問診療に最適な状態にカスタマイズして提供する。

カルテの情報を更新しておけば、作成する文書にも自動で反映できるのはもちろん、一度作成した文書をコピーした際にも、最新の情報を自動で反映することが可能。手間の削減はもちろん、入力ミスの防止にも役立つ。そのほか、患者の抱える問題を並べて記載できる機能や、患者がどのように人生を送りたいのか、また終えたいのかをまとめたACP(人生会議)や看護師のメモなどを記載・管理できる機能など、訪問診療時に便利な機能がそろう。

(出所:モバカルネット公式Webサイト)

在宅医療対応のクラウド型電子カルテ。日医標準レセプトソフト「ORCA」のほか、在宅医療支援システム「ちゃオ!」、介護請求ソフト「給管鳥」とも連携。タブレットにも対応している。

テンプレート、定型文、各種シェーマなど、カルテ入力支援機能が充実。更に、60種類の医事文書の自動作成機能、インターネットFAX送信機能に加え、スケジュール管理、訪問先の地図表示などの機能も備えている。チャット機能により、スマホを使ってSNS感覚で気軽に情報共有もできる。

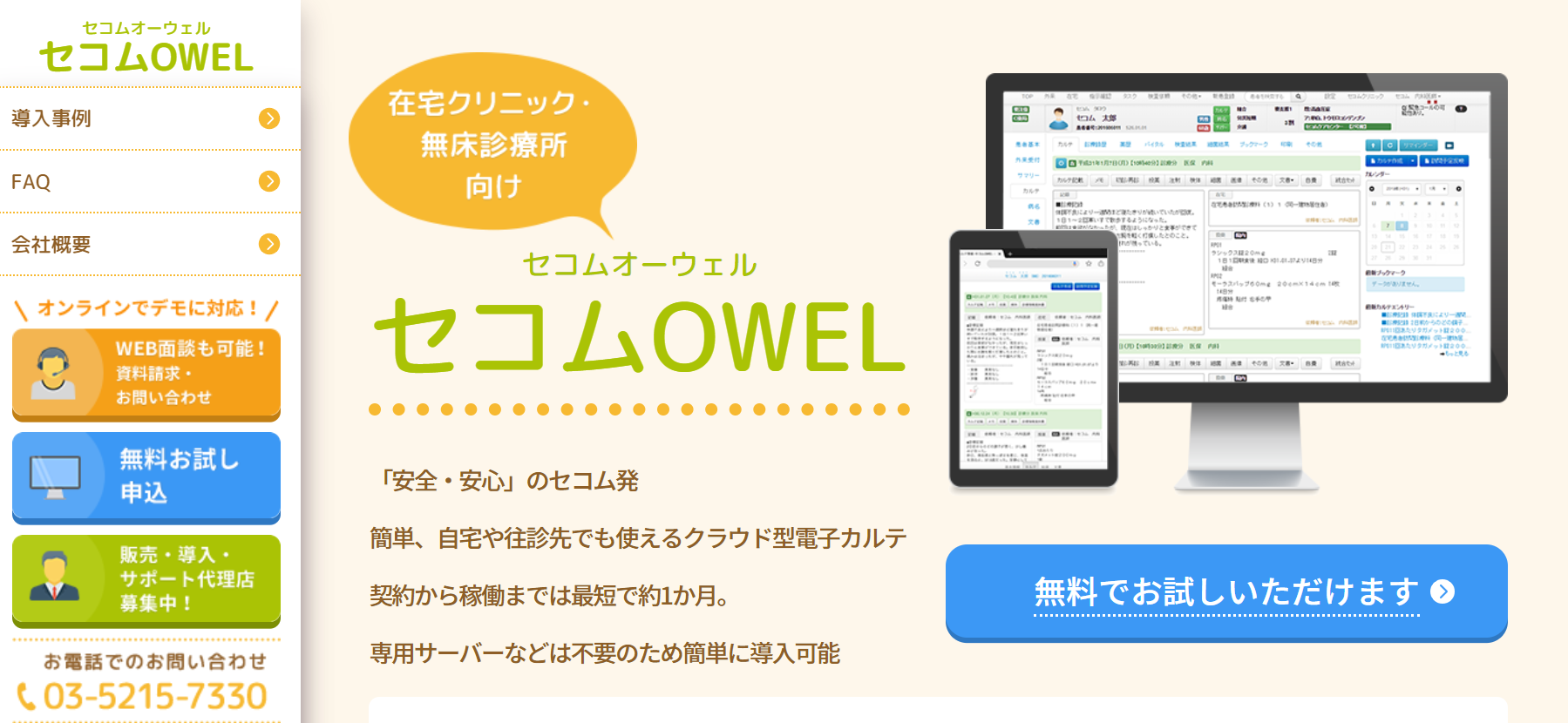

(出所:セコムOWEL公式Webサイト)

在宅クリニック・無床診療所向けのクラウド型電子カルテ。iPad、Androidタブレットに対応。医療文書の自動作成機能、往診スケジュールの作成、施設単位の請求書発行機能を備えるほか、FAX送信、タスク管理なども可能。

契約から稼働までは目安として1カ月程度でスタートできる。

(出所:電子カルテiBow公式Webサイト)

全国で54,000人以上に利用されている訪問介護ソフト・システム「iBowシリーズ」の電子カルテサービス。スマホ、タブレット、PCなどで利用でき、文書作成の効率化に強みを持つ。たとえば、訪問看護計画書/報告書は、電子カルテの情報をベースにAIが自動で作成。作業はワンクリックで完了し、所要時間はわずか2、3分。作成できる文書は約20種類にのぼり、それぞれのデータが連動。転記作業が省略され、訪問現場での記録入力を簡略化する。

利用者情報の管理機能も充実。写真、ファイル、お薬手帳、保険証、ケアプランなどを保存でき、詳細なデータを病院外からも共有・確認可能。このほかにも、チャットや経営データの出力など、多様な機能が搭載されている。

在宅医療・訪問診療時に役立つ電子カルテの機能や価格の目安、おすすめサービスなどをご紹介しました。在宅医療・訪問診療専用で開発されたものから、外来でも利用できるもの、オンライン診療まで対応しているもの、またあくまでも外来向けだが在宅でも利用はできる、というタイプまで様々なサービスが提供されています。診療スタイルや期待する導入効果などに合わせ、この記事が最適な電子カルテ選びのお役に立つことができれば幸いです。

在宅医療・訪問診療時向け電子カルテをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“在宅医療・訪問診療向け電子カルテ”の 一括資料ダウンロードする(無料)

在宅医療・訪問診療向け電子カルテの更に詳しい選び方は、こちらの選び方ガイドをご覧ください。

電子カルテシステムの選び方ガイド(比較表付き)

株式会社DONUTS

CLIUS(クリアス)はクリニック(無床診療所)向けのクラウド型電子カルテです。CLIUSを運営する株式会社DONUTSは、導入実績15万社を誇るバックオフィス...

株式会社メドレー

CLINICSは、予約から電子カルテ、レセプトチェック、経営分析まで、クリニックの業務プロセス全体をシームレスに支援するクラウドシステムです。...

株式会社ヘンリー

導入コストを抑えられ、運用フロー設計サポート、経営改善への貢献が特徴。各種連携機能、タブレット利用や音声入力、手書き入力なども充実しているクラウド電子カルテ。...

ウィーメックス株式会社

<電子カルテシェアNO.1>医事一体型電子カルテシステム。多くの診療所ドクターから支持された圧倒的な使い勝手。...

アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。

パスワード再発行手続きのメールをお送りします。

パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。

メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。

ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。

お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。

ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。

サービスの導入検討状況を教えて下さい。

本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。

資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。

なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。