「eKYCって何?」「そもそもKYCとは?」という疑問をお持ちの方へ。図解を交えながら、オンライン上で本人確認を完結できるeKYCについて、概要から導入メリット・問題点、本人確認の種類・やり方、利用シーン、おすすめのサービスまでわかりやすく解説します。

“eKYCサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

eKYCとは、「electronic Know Your Customer」の略語で、郵送や対面で行われていた本人確認をオンライン上で完結できる仕組みのことです。読み方はそのまま「イー・ケー・ワイ・シー」。「オンライン本人確認」「デジタル認証」とも呼ばれています。

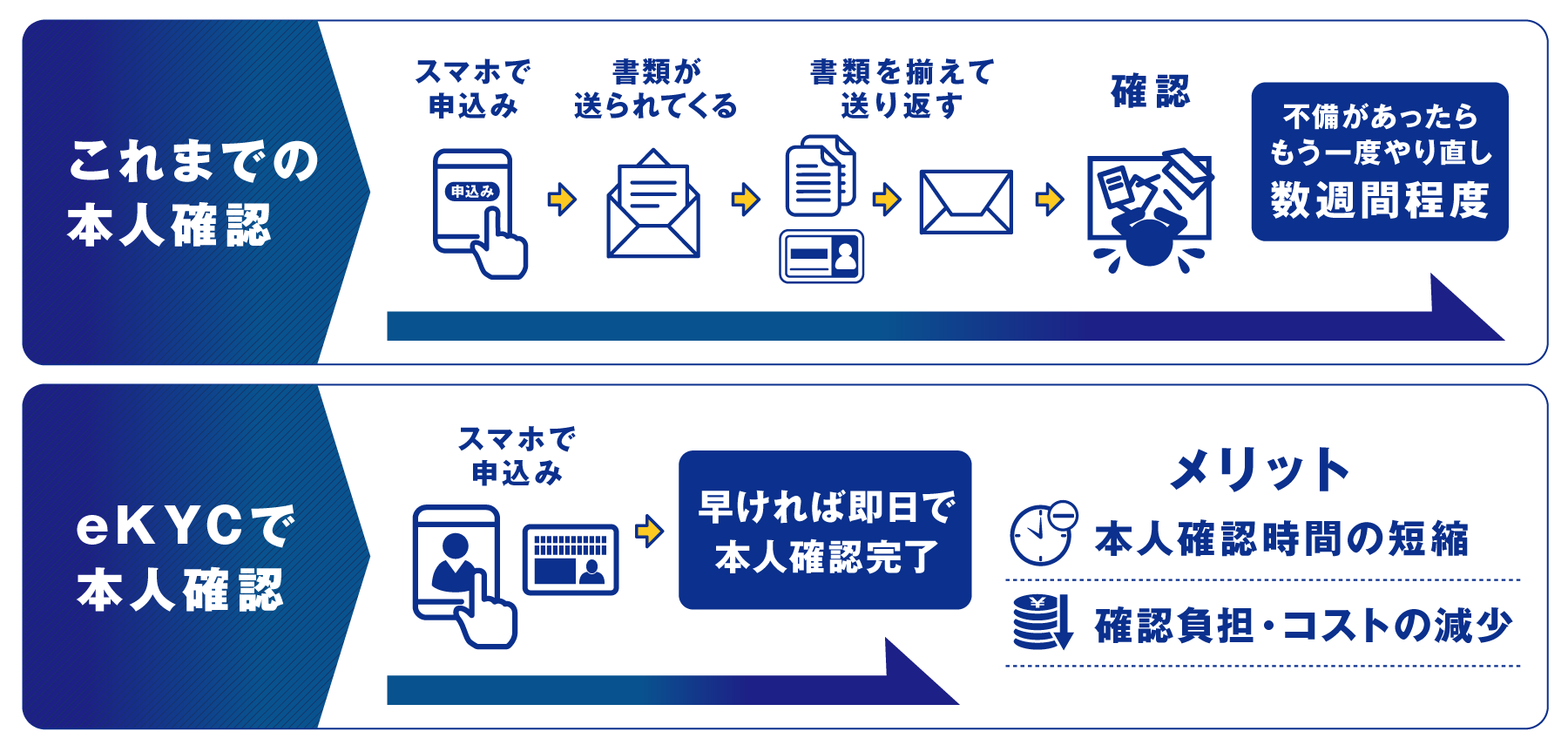

銀行口座の開設やクレジットカードの発行などには、本人確認が欠かせません。しかし、従来の窓口や郵送での手続きでは、「サービスの利用開始まで時間がかかる」「書類確認に手間がかかる」といった課題がありました。

eKYCなら、スマホで顔と身分証を撮影してアップロードするだけで、早ければ即日で本人確認が完了。利用者・事業者双方の作業負担やミスを減らせるだけでなく、申し込み時の離脱率の改善も期待できます。

<利用者のメリット>

<事業者のメリット>

一方で、eKYCにはいくつかのデメリットや注意点もあります。

たとえば、スマートフォン操作に不慣れな利用者の場合、本人確認の途中で手続きが止まってしまうケースがあります。また、原則として顔写真付きの本人確認書類が必要なため、利用できる対象が限られる点にも留意が必要です。

もっとも近年では、撮影時のガイド表示やオペレーターによるサポート、マイナンバーカードの普及などにより、これらの課題は以前に比べて解消されつつあり、eKYCを導入する企業は増加傾向にあります。

eKYCを導入する際には、単に「オンラインで本人確認ができるか」だけでなく、想定するユーザー層や業務フローに合った方式・サポート体制を備えているかを確認することが重要です。

本記事では、eKYCの導入が進んでいる背景、仕組みや安全性、具体的な利用場面までわかりやすくご紹介します。概要がわかれば十分なので、あとは「実際のシステムを比較検討したい」という方は「eKYCサービス比較11選!タイプと選び方をわかりやすく紹介」をご覧ください。

“eKYCサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

eKYCの理解を深めるために、まずは、その前提となる「KYC」とは何なのか、というところから見ていきましょう。

KYCとは、「Know Your Customer」の略称であり、顧客の本人確認手続きを指します。銀行口座開設やクレジットカード発行、保険契約、仮想通貨取引といった“リスクの高い行為”には、マネー・ロンダリングやなりすましなどの不正行為を防止するために、KYCが義務付けられています。

金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯収法」)によりKYCの手法や要件が定められており、顧客の本人確認を適切に実施する責任があります。

また、不正行為の早期発見や防止を図るため、KYCの手続きに、顧客の身元確認(IDの提出)に加え、リスク評価や継続的なモニタリングも含まれる場合もあります。

| 対象機関 | 根拠法 | 目的 |

|---|---|---|

| 金融機関・証券会社等 | 犯罪収益移転防止法 | マネー・ロンダリング等の防止 |

| 携帯電話事業者 | 携帯電話不正利用防止法 | 携帯電話の犯罪利用の防止 |

| リサイクル業者 | 古物営業法 | 盗品等の売買の未然防止 |

| マッチングアプリ運営業者 | 出会い系サイト規制法 | 未成年の利用防止・児童保護 |

10年ほど前までは、KYCの大半が対面で行われていました。一部では、来店不要の郵送による非対面手続きも認められていましたが、この場合、より厳格な手続きが必要に。取引の安全性は担保できるものの、「工数や時間がかかりすぎる」「利用者の負担が大きく、途中で離脱してしまう」などの課題が挙げられていました。

そのような状況を打開するべく、2018年の「犯収法」施行規則の改正により認められたのが、オンラインでの本人確認「electronic KYC(eKYC)」です。これにより銀行口座開設・クレジットカード発行も、手持ちのスマホを使って簡単に本人確認を完了できるようになったのです。

eKYCの概要が理解できたところで、続いては、オンライン上の本人確認のやり方には「どんな方法があるのか」について、順を追って解説していきます。

(1)eKYCの本人確認の種類と傾向

(2)具体的な本人確認の仕組み・やり方

(3)利用可能な本人確認書類の種類

本人確認の種類としては、現在、犯収法により以下の方法が認められています。

実務上は、「本人確認書類+顔写真(セルフィー)」を用いる方式や、マイナンバーカードを用いた公的個人認証が主に利用されています。

| 1. | 6条1項1号ホ | 「本人確認書類の画像」と「本人の容貌の画像」の送信 |

|---|---|---|

| 2. | 6条1項1号へ | 「本人確認書類のICチップ情報」と「本人の容貌の画像」の送信 |

| 3. | 6条1項1号ト | 「本人確認書類の画像もしくは本人確認書類のICチップ情報」の送信と事業者による「銀行などへの顧客情報の照会」(※) |

| 4. | 6条1項1号ワ | 「公的個人認証(電子署名)」の送信 |

※銀行照会に代わり、少額振り込みとインターネットバンキング記録の画像送信でも可能

ただし、その利用には偏りがあり、実際に利用されている事例の多くが「1.」「4.」に限られています。

「2.」「3.」のやり方は、なりすまし防止などセキュリティには長けているものの、ICチップの読取にICカードリーダやNFC対応スマホなど専用のデバイスを用意しなければならないなど、色々手間がかかるため、導入する企業が限られているのが現状です。

続いては、具体的に「どのようにしてオンライン上で本人確認が行われるか」です。eKYCを使った本人確認の仕組み・安全性を、オンライン本人確認の主流である「1.」を例にしながら、詳細に説明していきます。

| 1. | 6条1項1号ホ | 「本人確認書類の画像」と「本人の容貌の画像」の送信 |

|---|

• 写真付き本人確認書類(たとえば運転免許証など)、それを写した画像

• その場で申請者「本人の容貌」を写した画像(事前撮影した画像は使用不可)

事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影します。スマホ内蔵のカメラアプリなどは使用できません。本人確認書類と本人の容貌をそれぞれ別個に撮影するケースもあれば、本人が運転免許証など確認書類を持って一度にフレーム内に収めるケースもあります。

本人確認の強化のため、撮影中に「上を向いて、下を向いて」など指示を出して複数の角度で撮影するものや、動画やビデオ通話機能を利用するものもあります。

事業者が提供するソフトウェアを使用して送信しなければなりません。メールなどの既存ソフトは使用できません。

送付した身分証に記載されている本人写真と容貌写真、本人情報と申請情報が一致することを確認したら本人確認完了です。照合作業は、オペレーターが行う場合、AIの画像識別が行う場合、その両者を組み合わせる場合など、事業者によって異なります。

自社で照合作業を行うことが難しい場合は、「TRUSTDOCK」のように本人確認の照合作業をアウトソースで請け負ってくれるサービスもあります。

顔認証やAI技術の進歩に伴い、年々高まっています。

たとえば、「Digital KYC」に搭載された顔認証AIエンジンは、米国国立標準技術研究所による性能評価で5回も第1位を獲得。誤判別率0.5%という優れた精度を持っています。

また、「Polarify eKYC」で使用されているDaon社の顔認証技術は世界各国の金融機関で実績のあるものなので、十分に信頼できるサービスと言えるでしょう。

本人確認書類として使用できるのは、「氏名・住所・生年月日が記載された写真付きの本人確認書類原本」です。具体的には次のようなものが挙げられます。

なお、写真のない健康保険証などはeKYCの本人確認に用いることはできません。

また、政府はeKYCに限らず、本人確認書類としてマイナンバーカードの原則利用を掲げています。その一環として現行の健康保険証を2024年12月2日に廃止し、マイナ保険証への移行を本格化(最長1年間の猶予期間あり)。更に、運転免許証、在留カードに関してもマイナンバーカードとの一本化に向けた検討が進められています。

続いては、eKYCが実際にどのような場面で利用されているのかについてです。

eKYCは様々な場面で用いられていますが、「法規制に基づいて行われている場合」と「自主的に利用されている場合」に大別されます。

法律上、本人確認が義務付けられている場合です。

たとえば、「犯収法」では本人確認が必要な事業者として以下の事業者を挙げています。事業者が行うすべての行為に本人確認が必要なわけではなく、その中でも、預貯金口座の開設や大口現金取引、クレジットカードの締結、そのほか、なりすましの疑いがある取引などハイリスク取引を行う際に、「取引時確認」と呼ばれる本人確認手続きを行うことが義務づけられています。

本人確認を義務付けている法律は「犯収法」に限りません。そのほかにも、質屋や古物買取事業者は「古物営業法」を根拠として、通信キャリアは「携帯電話不正利用防止法」を根拠として、マッチングアプリや出会い系サイト運営者は「出会い系サイト規制法」として、というように様々な法律により、多くの事業が様々なシーンで本人確認を行うことが法的に義務付けられています。

なお、犯罪手口の高度化・巧妙化によっては上記に限らず、今後法規制の範囲が広がることが予想されます。たとえば、2023年の特殊詐欺グループによる広域強盗事件では、居場所・発信元が追及されにくい「050アプリ電話」などが連絡手段として利用されていたことから、今後はIP電話事業者などにも新たに本人確認手続きが義務付けられるようになるのではないかと言われています。

現状、法的に本人確認が義務付けられているわけではないものの、顧客の安心・安全への配慮に基づき、自主的に本人確認が行われるケースです。

代表例としては、プラットフォーム上でのユーザー間取引が挙げられます。トラブルが起こった際に備えて、本人確認を行っておく必要があることから、より効率的に本人確認が行えるeKYCが利用されています。

厳格な本人確認が必要な例がシッティングサービスです。過去にはマッチング型ベビーシッターサービスで派遣されたシッターによる犯罪行為が起きてしまいました。法整備はもちろんですが、事業者側でも身分証等による個人身元確認作業などを通して、事前に犯罪可能性のある者を除外できるようなリスク対策が求められています。

そのほか、eKYCを用いた本人確認が自主的に用いられている例としては、以下が挙げられます。

近年では、不正ログインやなりすまし対策の観点から、アカウント登録時や重要操作時の追加認証手段としてeKYCを組み込むケースも増えています。AIを利用した不正行為が高度化するなか、本人確認の重要性は今後さらに高まると考えられます。

最後に、なぜ近年多くの企業でeKYCの利用が進んでいるのか、その理由について触れておきます。次の6つの理由から、eKYCは今後も加速度的な普及が考えられます。

(1)従来型の本人確認の厳格化

(2)オンライン本人確認へのニーズの高まり

(3)eKYC利用による確認コスト・工数の削減

(4)eKYC適用範囲の拡大

(5)eKYC専用ツール・サービスの充実

(6)マイナンバーカードの普及から利用促進へ

以下、それぞれ詳しくご説明します。

偽造書類による不正を防ぐため、犯収法が更に改正され、2022年からは従来型の非対面における本人確認書類の範囲が厳格化されました。かつては運転免許証の写しを1枚送ればよかったのが、今後は現住所が記載された本人確認書類をもう1つ送らなければならなくなりました。

このようなオフラインでの本人確認のハードルが上がったことで、オンラインへの切替えが更に進むと考えられます。

多くの企業がサービスの利便性やスピードの向上を競い合う中、対面での手続きや郵送が求められる従来型の本人確認は明らかに不釣り合いです。サービスの利用開始に至らず、ユーザーが申込途中で離脱してしまう恐れが高まってしまいます。

今後、スマホやWebでダイレクトにやりとりできる、利便性の高いeKYCの仕組みを導入することが当たり前のように求められるようになるでしょう。

従来は、本人確認書類を1通ずつ受け付け、手作業で照合し、処理・保管、転送不要郵便の送付などを行わなければなりませんでした。それがオンラインで完了できれば、郵送に関するコストはもちろん、確認・郵送にかかっていた人的運用コストも大幅に削減することができます。オペレーターによる目視確認は残りますが、画面上で一度に確認できるので、ユーザー一人あたりの作業時間を大幅に短縮できます。

犯収法改正後、メルペイやLINE Payなどのキャッシュレス決済サービスにeKYCが導入され、話題となりました。2020年には携帯電話不正利用防止法が改正され、携帯電話の新規契約やMNPの本人確認にもeKYCが認められるようになりました。今後もレンタル、不動産業務、各種金融サービスへの申し込みなど、社会的ニーズを受けて新しく台頭してきたサービス領域を中心に、適用範囲が拡大していくと考えられます。

それを受け、2023年3月に、デジタル庁は「民間事業者向けデジタル本人確認ガイドライン概要」を発表。ガイドラインでは今後は法的義務のない民間事業者でも利用が進むことを想定し、本人確認の目的や種類、手法、セキュリティ対策などの基本的な事項をわかりやすく解説しています。

eKYCに導入メリットがあるとわかっていても、「画像送信のための専用ソフトウェアの用意」「新たな社内運用体制の構築」などがハードルとなり、なかなか切替が進まない場合もあります。

近年ではそれらをクリアする専用ツール・サービスも数多く登場しています。また、犯収法では、ビデオ通話機能を使用しても良いとされています。撮影ソフトウェアや照合作業など必要な機能・業務のみを切り分けて提供してくれるもの、そもそもの本人確認フローの体制構築から一緒に相談に乗ってくれるようなものなど、利用しやすくなったことがeKYC導入につながっています。

マイナンバーカードはマイナポイント提供などの施策の甲斐あって、急速に普及しました。2025年12月時点での保有枚数は約1億件以上。運転免許証の数値を超え、その保有率は80%にも達しています(総務省「マイナンバーカード交付状況について」より)。

また、政府は、本人確認におけるマイナンバーカード原則一本化を進めており、既に健康保険証については廃止され、原則としてマイナ保険証へ移行しています(一定の経過措置あり)。

また、運転免許証や在留カードについても、マイナンバーカードとの一体化に向けた取り組みが進められており、今後はオンライン本人確認においてマイナンバーカードを前提とした運用が主流になると見込まれます。

eKYCツール・サービスは、スマホアプリ版かブラウザ版か、AI利用の有無、対応している本人確認書類の種類、BPOのようなサービス提供型かシステム開発型か、などによって種類が分かれます。

以下、おすすめのeKYCサービスを特徴ごとに一覧でまとめましたので、導入を検討されている方は参考にしてください。より詳細を知りたい方は「eKYCサービス比較11選!タイプと選び方をわかりやすく紹介」をご参照ください。

| サービス名称 | 特徴 |

|---|---|

| TRUSTDOCK | 導入実績250社以上。業務設計や確認業務のアウトソーシングにも対応。 |

| ProTech ID Checker | 累計導入社数300社以上。自動審査機能を搭載し、開発不要で月額18,000円~利用可能。 |

| ネクスウェイの本人確認ソリューション | 導入実績300社以上。オペレーターによる本人確認BPOサービスも提供可能。 |

| GMO顔認証eKYC | AI顔認証。確認件数最小50件〜で、利用回数が少なくても導入しやすい料金プランを設定。 |

| LIQUID eKYC | AI審査のほか、オペレーターによる目視確認で、更なる正確性向上も可能。離脱防止にも強み。 |

| KPASクラウド | 世界最高水準の顔認証エンジンを搭載したパッケージで提供。外部システム連携で入退管理・チケッティングなど様々な用途でも利用可能。 |

| Polarify eKYC | グローバルで金融機関へ導入実績のある生体認証技術を採用。 |

eKYCサービスをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“eKYCサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

eKYCとは、オンライン上で本人確認を完結できる仕組みです。スマホや顔認証などのデジタル技術を活用することで、対面や郵送による従来の本人確認と比べ、確認にかかる時間やコストを大幅に削減できます。

近年では、マイナンバーカードの普及や関連制度の整備が進み、金融分野に限らず、決済サービス、通信、プラットフォーム運営など、様々な業界でeKYCの導入が一般的になりつつあります。また、不正ログインやなりすまし対策といったセキュリティ強化の観点からも、eKYCの重要性は高まっています。

その流れを受けて、現在、各社から様々なeKYCサービスが展開されています。中には、本人認証に加え、申請情報の突合確認や本人確認書類の機微情報のマスキング、反社チェックなどに対応したサービスもあります。

導入にあたっては、自社の業務内容や利用者層を踏まえ、必要な機能やサポート範囲を整理したうえで、各種サービスを比較・検討しましょう。

eKYCサービスをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“eKYCサービス”の 一括資料ダウンロードする(無料)

eKYCサービスの更に詳しい選び方は、こちらの選び方ガイドをご覧ください。

eKYCサービスの選び方ガイド(比較表付き)

株式会社ショーケース

低コストで導入がカンタンなオンライン本人確認/eKYCサービス。業務工数を削減する様々な機能を搭載。...

株式会社TRUSTDOCK

導入社数No.1。安全安心なオンライン本人確認(eKYC/KYC)を実現する専門業者です。あらゆる業界や法律に対応可能で24時間365日、ワンストップでサポート...

株式会社ネクスウェイ

オンライン本人確認から、反社チェック、書類審査、転送不要郵便の発送、確認記録の保存まで、本人確認に必要な工程をすべて取り揃えた本人確認支援サービス。完全デジタル...

GMOグローバルサイン株式会社

初期導入費用なし、月額22,000円(税込)/50件から導入可能なeKYC。APIでの提供のため、新規・既存サービスを問わずスムーズな組み込みが可能です。...

アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。

パスワード再発行手続きのメールをお送りします。

パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。

メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。

ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。

お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。

ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。

サービスの導入検討状況を教えて下さい。

本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。

資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。

なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。