なぜ本人確認時にマスキングが必要なのか、守らないとどうなるのか。健康保険証や運転免許証のマスキングの必要性、マスキングすべき箇所などについて、おすすめの自動マスキングツールを交えつつ、わかりやすく解説します。

“自動マスキングツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)

保険証や免許証のマスキングとは、口座開設などに際して行われる本人確認において、健康保険証・運転免許証といった本人確認書類の一部を隠したり、加工したりして、個人情報を保護することを指します。

マスキングは利用者自身が行う場合もあれば、書類の提供を受けた事業者側が実施する場合も考えられます。適切なマスキングがされていない、または不十分な場合、本人確認の申請が通らなかったり、法的な責任を問われたりする可能性もあります。

| 本人確認書類 | マスキングすべき箇所 |

|---|---|

| 健康保険証(マイナ保険証・資格確認書) | 「保険者番号」「記号・番号」「性別」「QRコード」「枝番」「臓器提供欄」 |

| 運転免許証 | 「臓器提供意思表示欄」 |

| 住民基本台帳カード | 「性別」 |

| 住民票 | 「マイナンバー(個人番号)」「本籍地」「性別」 |

| パスポート | 「性別」 |

| 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など | 「障害名」「障害の等級」「性別」 |

| マイナンバーカード | 表面の「性別」「臓器提供意思」。裏面は送ってはいけない(本人確認には不要) |

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| ProTech AI Masking | BPOによる最終チェックもでき、100%に近い精度を実現可能 |

| TRUSTDOCK | 保険証、免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど幅広い本人確認書類に対応 |

| ネクスウェイの本人確認ソリューション | オンライン本人確認をはじめとしたKYC業務に必要な工程をワンストップでサポート |

| Polarify eKYCライト | OCR、BPOなど多彩な外部機能・サービスとの連携が可能 |

| ダブルスタンダード eKYC | データクレンジング技術の活用で、99%を超える読み取り精度を実現 |

以下、マスキングの必要性や課題、効率的にマスキングできるツール・アプリや導入メリットなどについて、わかりやすく紹介していきます。

自動マスキングツールをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“自動マスキングツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)

そもそも、なぜマスキングを行う必要があるのでしょうか。ここでは、その経緯や理由について説明します。

銀行口座の開設や携帯電話の契約などにおいて、なりすまし・マネーロンダリングなどの不正行為を防ぐため、本人確認が義務付けられています。ただし、本人確認書類によっては、契約に必要な情報以外に、人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などの「機微(センシティブ)情報」が含まれているケースもあります。

従来は郵送による本人確認手続きが主流であり、情報漏えいなどのリスクも比較的低く抑えられていました。

しかし近年では、Web上で本人確認書類をやりとりできる「オンライン本人確認」が急速に普及しています。これに伴い、プライバシー保護の観点から、提出書類の一部を見えなくする「マスキング」の重要性が高まっています。

本人確認書類の種類によって異なりますが、たとえば健康保険証は健康保険法によりマスキングが義務付けられています。具体的には、事業者は本人確認時に「被保険者等記号・番号」などを求めてはならず、万一送付されても、復元できないように加工が必要です。これは「告知要求制限」と呼ばれるルールに基づいています。

違反した場合、事業者は勧告・命令、立入検査を受けるだけでなく、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」といった罰則が科せられる可能性も。

オンライン本人確認で健康保険証を提出する場合、従来はユーザー自身が対象部分をマスキングしてからアップロードするのが一般的でした。しかし、その場合、対象箇所を付箋やテープで隠して撮影したり、画像データを編集したりする手間がかかり、途中で手続きを中断・離脱してしまうケースも少なくありません。

それを避けるため、たとえば、「楽天モバイル」のように、マスキング処理を事業者側で実施するケースもありますが、事業者側の負担は避けられません。

また、「Y! mobile」のように「該当箇所が覆い隠されていない場合、該当書類は破棄し申し込みできません」とあらかじめ明記しているものも少なくありません。

※「楽天モバイル」「Y! mobile」の出所は同社HP(2025年4月時点)

ここからは「マスキングの手間をかけずにオンライン本人確認を行いたい」方のために「自動マスキングツール」について紹介します。

自動マスキングツールには大きく分けて以下の2タイプがあります。

すでに何らかのeKYCサービスを利用しており、マスキング機能のみを追加導入したい場合はマスキング専門のサービスを選び、既存システムと連携させるのが効率的です。

一方、オンライン本人確認の仕組み自体を整えたい場合は、自動マスキング機能を搭載したeKYCサービスを選ぶといいでしょう。

自動マスキングツールにできること(主な機能)は、以下のようなものが挙げられます。

| 自動マスキング | 利用者がアップロードした本人確認書類をOCR処理し、マスキングすべき場所を自動判別。該当部分を黒塗りなどによって自動でマスキングを行う。 |

|---|---|

| 確認作業 | eKYCサービスの中には、BPOセンターの専任スタッフが本人確認書類の真偽確認や、申請情報との突合を行ってくれるものも。 |

| API連携 | 自社サービスや外部システムと連携できる各種APIを提供。スムーズなオンライン本人確認プロセスの実現に加え、ユーザーの途中離脱防止にも寄与。 |

自動マスキングツールの導入は、すべてのケースで必ずしも効果的とは限りません。導入にあたっては、自社の業務フローや本人確認件数などを踏まえ、メリットの有無を見極めることが重要です。

まず、「大量の本人確認を行っている」ケースです。たとえば、金融機関やクレジットカード会社、携帯通信会社、クラウドファンディング事業者、仮想通貨交換事業者、電話転送業者などが該当します。

すでにオンライン本人確認は行っているものの、マスキングに関しては「ユーザーに負担をかけている」「事業者側が手作業で行っている」といった場合には、マスキングを自動化することで大きなメリットが期待できます。

一方で、それほど大量の本人確認を行ってはいないが、「本人確認をアナログで行っており、今後オンライン本人確認に切り替えたい」というケースも当てはまります。この場合は、自動マスキング機能を備えたeKYCツールやサービスを導入することで、大きなメリットを得られるでしょう。

マスキングの負担は、使用する本人確認書類によって異なります。たとえば、健康保険証はマスキングすべき箇所が複数あり、作業負担が大きいですが、免許証でマスキングすべき箇所は裏面の「臓器提供意思表示欄」のみ。住所変更がなければ、提供してもらう必要もありません。

本人確認時に健康保険証を提示してもらう割合が多ければ、マスキングツール導入のメリットも大きいですが、逆に免許証やマイナンバーカードの提示が大半を占める場合は、導入してもそれほど効果は望めないでしょう。

最後におすすめの自動マスキングツールを紹介します。

“自動マスキングツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)

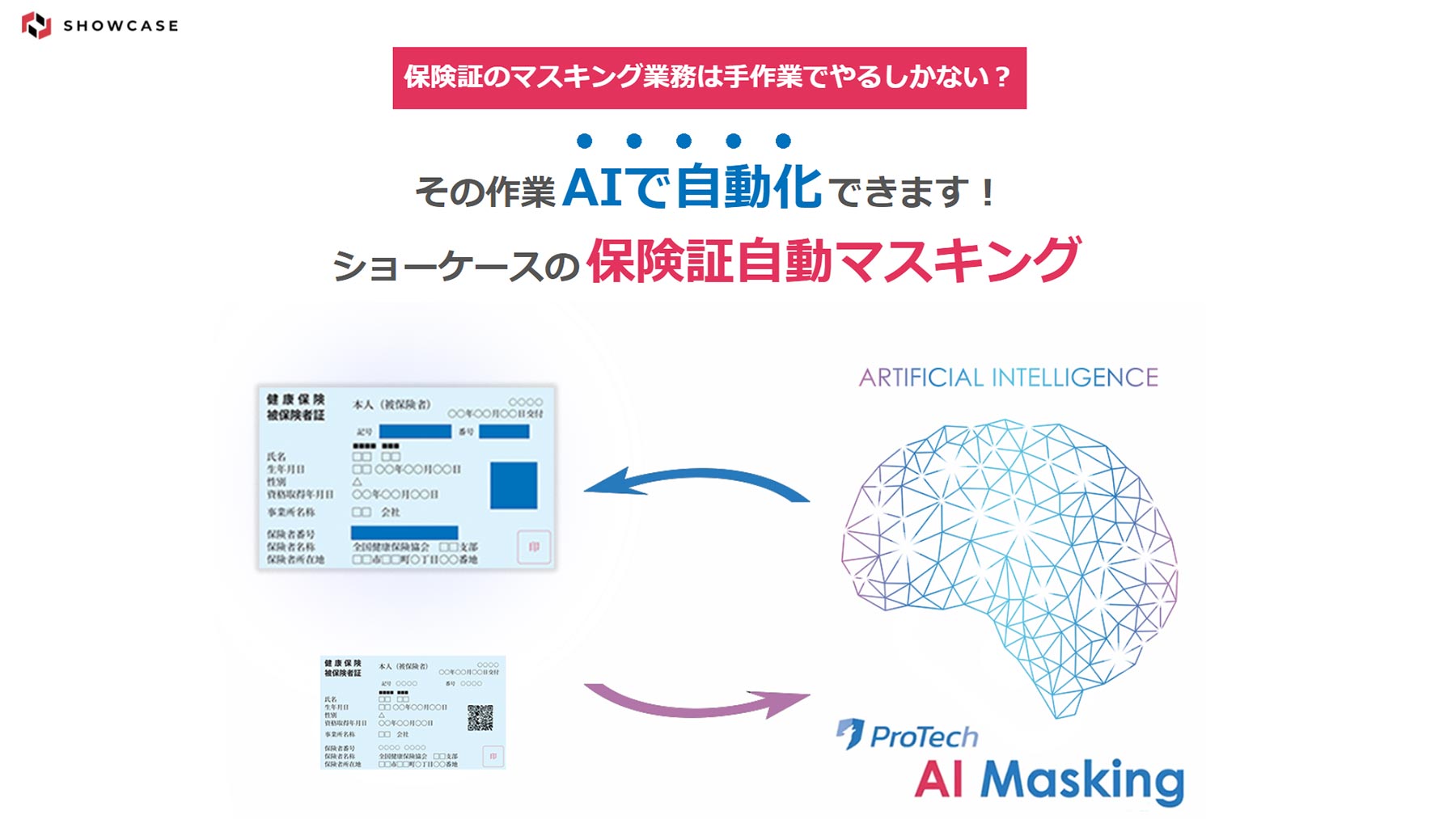

(出所:ProTech AI Masking公式Webサイト)

送信された本人確認書類の画像データをAIで解析し、所定のフォーマットに従って該当箇所を自動マスキングするサービス。24時間365日体制のため、スピーディーかつ安定した処理が可能に。

様々な仕様のサイトに対応し、同社のeKYCソリューション「ProTech ID Checker」との連携や、対象サイトのアップローダーを活用した導入もできる。健康保険証だけでなく、運転免許証などの本人確認書類もサポート。

希望すればBPOによる最終チェックも受けられ、100%に近いマスキング精度を実現。自動マスキング機能に特化したサービスのため、導入コストも比較的抑えられており、コストパフォーマンスの高い選択肢となっている。

(出所:TRUSTDOCK公式Webサイト)

金融機関・一般事業会社向けのeKYCソリューション。改正犯罪収益移転防止法をはじめとした各種法令に準拠。金融機関に求められる安全性と消費者保護を担保している。

健康保険証に加え、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、在留カードなど、多様な本人確認書類をマスキングできるのが特徴。APIとして提供されており、事業内容やシステムに応じて柔軟にカスタマイズ可能。

オプションで、健康保険証の「告知要求制限」に対応した「マスキング処理」機能も用意。ユーザーがアップロードした画像をTRUSTDOCK側でマスキング処理し、マスキング済のデータのみを事業者に渡すため、事業者は個人情報の保管リスクを回避できるというメリットも。

グローバル基準のセキュリティ体制のもと、年間100万件以上の本人確認をセキュリティに関するトラブルなく処理してきた実績にも定評がある。

(出所:ネクスウェイの本人確認ソリューション公式Webサイト)

TISインテックグループのネクスウェイが提供する、犯罪収益移転防止法(犯収法)に準拠したeKYC業務のアウトソーシングサービス。

オンライン本人確認から書類の目視チェック、転送不要郵便の発送追跡まで、KYC業務に必要な工程をワンストップでサポートする。すでに約100社の犯収法特定事業者での導入実績があり、信頼性の高いサービスとして評価されている。

また、健康保険証などの機微情報に対するマスキングの代行も可能。マスキング処理の結果はAPI連携で取得できるため、業務フローにもスムーズに組み込める。

本人確認書類と申請情報の突合や、提出書類の真贋性確認といったチェック作業は、BPOセンターの専任スタッフが各種法令に準拠した手順で代行しており、安心して運用できる点も大きな魅力。

(出所:Polarify eKYC公式Webサイト)

スマホアプリ版とブラウザ版を備えるeKYCソリューション「Polarify eKYC」から、必要な機能を選択して利用できるサービス。

本人確認資料の表面・裏面をチェックし、機微情報が記載されている可能性のある条件欄を検知して、自動的にマスキングを実施。マスキング対象箇所が特定できない場合にはアラートを出す機能も搭載している。OCRやBPOをはじめとした多彩な外部機能・サービスとの連携も可能。

また、本人の写真・動画を使ったなりすましを検知するライブネスチェック機能や、SMBCグループの基準を満たす高水準のセキュリティ対策など、独自の強みも。用途に合わせて、画面デザインのカスタマイズもできる。

(出所:ダブルスタンダードeKYC公式Webサイト)

累計処理実績1,500万件以上を誇る、業界トップレベルのeKYCツール。本人確認業務の完全自動化により、業務負荷を90%以上削減した実績を持つ。

データクレンジング技術を活用することで、99%を超える高精度な読み取りを実現。健康保険証の自動マスキングにデフォルトで対応しており、そのほかの本人確認書類についてもカスタマイズによる処理が可能。また、自動マスキング機能に特化した「書類マスキングシステム」や、確認業務のBPOサービスも提供している。

eKYCの提供方法は、書類・容貌撮影型やICチップ読取型、公的個人認証型に加えて、銀行の顧客情報との突合確認などもサポート。システムにアップロードされた個人情報を保持しない設計のため、二次利用や情報漏えいのリスクを低減できる。

(出所:LIQUID eKYC公式Webサイト)

金融機関やフィンテック企業を中心に6,000万件超の本人確認実績を持つeKYCサービス。生体認証や画像解析の技術を活用し、本人確認書類の判定、OCRによる情報読み取り、不正検知まで一括対応が可能。健康保険証をはじめとする各種本人確認書類に対応し、AIによる画像解析とOCR技術を活用して、機微情報の検知・制御を含む安全な本人確認プロセスを実現する。身元情報の照合、本人確認書類の情報確認、個人情報のマスキング処理を自動化するAI審査機能も搭載。手動マスキング機能も備え、証跡保管もスムーズだ。

API・SDK提供により大量の申請処理にも対応できるため、申込件数の多い事業者でも安定して運用できる。

保険証や免許証のマスキングとは、本人確認時に健康保険証や運転免許証の一部を隠したり加工したりして、個人情報を保護するための処理です。

従来のように本人確認書類を郵送でやり取りする方法は、ユーザーエクスペリエンスや企業側のコスト、ビジネススピードなど、様々な面で課題があります。

近年はテレワークの普及などを背景に、本人確認のオンライン化が急速に進んでいます。こうした流れの中で、eKYCサービスには、健康保険証や運転免許証といった本人確認書類への自動マスキング機能が求められています。

自動マスキングツールには、主に以下の2タイプがあります。

現在、eKYCサービスを導入していない、あるいは既存のサービスに自動マスキング機能が搭載されていない場合は、早めの見直しが必要です。

本記事を参考に、自動マスキングツールの導入を検討してみてください。

自動マスキングツールをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。

“自動マスキングツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)

株式会社ショーケース

送信された本人確認書類の画像データの該当箇所を、所定のフォーマットに沿って自動でマスキングするサービスです。AIによる自動的なマスキングだけでなく、BPOによる...

株式会社TRUSTDOCK

導入社数No.1。安全安心なオンライン本人確認(eKYC/KYC)を実現する専門業者です。あらゆる業界や法律に対応可能で24時間365日、ワンストップでサポート...

株式会社ネクスウェイ

オンライン本人確認から、反社チェック、書類審査、転送不要郵便の発送、確認記録の保存まで、本人確認に必要な工程をすべて取り揃えた本人確認支援サービス。完全デジタル...

アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。

パスワード再発行手続きのメールをお送りします。

パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。

メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。

ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。

お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。

ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。

サービスの導入検討状況を教えて下さい。

本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。

資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。

なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。